Astrologie von Prof. Dr. Johann Wilhelm Andreas Pfaff – 1816 – Mathematikprofessor in Nürnberg

Text

*********************************

Johann Wilhelm Pfaff’s „Astrologie“ (1816) with Günther Oestmann

https://www.youtube.com/watch?v=_EHUZAv6RIQ&t=569s

Johann Wilhelm Andreas Pfaffs Werk Astrologie aus dem Jahr 1816: Ein Meilenstein der romantischen Naturphilosophie

Johann Wilhelm Andreas Pfaffs Astrologie von 1816 zählt zu den faszinierendsten und kontroversesten Schriften der deutschen Frühromantik, die nahtlos den Grenzbereich zwischen empirischer Naturwissenschaft und spekulativer Philosophie ausloten. Geboren am 5. Dezember 1774 in Stuttgart als jüngstes von zwölf Kindern des einflussreichen Oberfinanzrats Friedrich Burkhard Pfaff und seiner Frau Maria Magdalena, wuchs Pfaff in einem geistig regen Umfeld auf, das von den Strömungen der Aufklärung und den aufkeimenden Ideen der Romantik geprägt war. Sein Vater, ein enger Vertrauter des Philosophen Friedrich Schiller, vermittelte ihm früh eine Wertschätzung für interdisziplinäre Wissenserwerbung. Pfaff selbst avancierte zu einem der letzten Universalgelehrten seiner Epoche: Als Mathematiker, Physiker und Astronom lehrte er an renommierten Universitäten wie Dorpat (heute Tartu), Nürnberg, Würzburg und schließlich Erlangen. Doch jenseits seiner soliden wissenschaftlichen Laufbahn war er von einer leidenschaftlichen Überzeugung durchdrungen, die Astrologie nicht als abergläubischen Abfall, sondern als integralen Bestandteil einer ganzheitlichen Naturphilosophie zu rehabilitieren. Dieses Werk, das bei Friedrich Campe in Hamburg und Nürnberg erschien, verkörpert die romantische Sehnsucht nach einer Vereinigung von Rationalität und Mystik, von Makrokosmos und Mikrokosmos – ein Versuch, der in der Ära der aufklärerischen Skepsis wie ein Komet durch die akademische Welt schoss und tiefe Spuren hinterließ.

Pfaffs Leben war gezeichnet von intellektuellen Wandlungen und persönlichen Prüfungen. Nach einem Studium der Theologie und Philosophie am Evangelischen Stift in Tübingen (1791–1796), wo er unter anderem bei Professoren wie Christoph Friedrich Pfleiderer und dem Astronomen Johann Gottlieb Friedrich Bohnenberger lernte, wandte er sich rasch den Naturwissenschaften zu. 1800 wurde er als Repetent am Stift tätig, unternahm Reisen zu wissenschaftlichen Zentren und erhielt 1803 auf Empfehlung seines Bruders, des berühmten Mathematikers Johann Friedrich Pfaff, einen Ruf als Professor für angewandte Mathematik und Astronomie an die neu gegründete Universität Dorpat. Dort leitete er den Bau der Universitätssternwarte (fertiggestellt 1809) und führte Pionierarbeiten in Astrometrie, Präzession und Planetenstörungen durch – Beiträge, die in Bodes Astronomischem Jahrbuch dokumentiert sind. 1804 heiratete er Pauline von Patkul, mit der er vier Kinder hatte, von denen drei früh starben; ihr Tod 1816 traf ihn hart und verstärkte seine spekulativen Neigungen. 1809 verließ er Dorpat aufgrund finanzieller Belastungen und administrative Konflikte und wechselte an die Realstudienanstalt Nürnberg, wo er unter dem Einfluss des Naturphilosophen Gotthilf Heinrich Schubert stand. Schubert, ein Schüler Schellings und Verfechter einer vitalistischen, intuitiven Weltsicht, öffnete Pfaff die Türen zu esoterischen Themen wie Astrologie, Alchemie und Symbolik. In Nürnberg vertiefte Pfaff seine Studien in vergleichender Sprachwissenschaft, Sanskrit und Ägyptologie; er kritisierte sogar Jean-François Champollions Hieroglyphen-Entzifferung in seinem 1824er Werk Hieroglyphik, ihr Wesen und ihre Quellen. 1817 heiratete er erneut, Luise Plank, mit der er vier weitere Kinder zeugte, darunter den Mineralogen Alexius Pfaff und den Mathematiker Hans Ulrich Vitalis Pfaff. Seine letzte Station war die Universität Erlangen (ab 1818), wo er Mathematik und Physik dozierte, das physikalische Kabinett leitete und sogar Josef Fraunhofer förderte. Pfaff starb am 26. Juni 1835 in Erlangen nach mehreren Schlaganfällen, als Mitglied dreier Akademien (Petersburg, München, Moskau) – doch sein Vermächtnis blieb geteilt zwischen Anerkennung als Wissenschaftler und Spott als „letzter Astrologie-Professor einer deutschen Universität“.

Entstehungskontext und Absicht: Von der Astronomie zur kosmischen Ganzheit

Pfaff begann seine Karriere als disziplinierter Astronom: In Dorpat beobachtete er Sternbedeckungen, verbesserte Mittagsfernrohre und berechnete Störungen von Asteroiden wie Ceres durch Saturn – Arbeiten, die in internationalen Jahrbüchern wie Bodes Berliner Astronomischem Jahrbuch (1809–1817) erschienen. Doch ab 1809, unter dem Einfluss Schuberts und der breiteren romantischen Bewegung, driftete er in spekulative Gefilde ab. Die Romantik, mit Denkern wie Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Novalis (Friedrich von Hardenberg) und August Wilhelm Schlegel, propagierte eine organische, symbolische Sicht der Natur: Der Himmel war kein mechanisches Uhrwerk (wie bei Newton oder Laplace), sondern ein lebendiges Geflecht von Bedeutungen, das Intuition und Mythos einbezog. Schlegel forderte in seinen 1803er Vorlesungen explizit, die Astronomie solle wieder zur Astrologie werden, um den „Sternenglauben“ zu erneuern. Goethe beschrieb in Dichtung und Wahrheit (1811/13) sein eigenes Geburtshoroskop, und Novalis sah in den Sternen eine „Seelensprache“. Schubert, Pfaffs Mentor in Nürnberg, interpretierte Astrologie und Alchemie als Relikte antiker Weisheit, die durch Kepler und die Renaissance wiederbelebt werden könnten – eine Kritik am „toten Mechanismus“ der französischen Aufklärung.

Genau in diesem Kontext entstand Astrologie 1816, kurz nach der Auflösung der Nürnberger Realanstalt durch die bayerische Regierung – ein Ereignis, das Pfaffs Isolation verstärkte. In einem Brief an den Astronomen Bernhard von Lindenau vom 2. Oktober 1816 (erschienen in Auszügen in der Zeitschrift für Astronomie, 1816, S. 471–476) erläuterte Pfaff seine „Bekehrung“: Seit über zehn Jahren hatte er sich mit astrologischen Quellen auseinandergesetzt, darunter Ptolemäus‘ Tetrabiblos, Keplers Mysterium cosmographicum (1596) und Harmonices mundi (1619) sowie Keplers Briefe. Er sammelte arabische Texte und historische Manuskripte, lehnte aber eine rein historisch-kritische Methode ab – fehlende Werkzeuge und hypothetische Ursprünge machten das unmöglich. Stattdessen wollte er die „astrologische Faith“ als lebendiges Monument darstellen, „als käme es aus der Seele eines Astrologen“, mit fließender Bewegung, Klarheit und Kunst. Das Buch sollte Laien nicht lehren, Astrologie zu praktizieren, sondern die „symbolische Entsprechung“ von Himmel und Erde wecken. Pfaff argumentierte, die „Gesetze des Himmels und des Menschenlebens“ seien untrennbar; Astrologie sei ein „vergessenes Glied der universellen Naturwissenschaft“, eine Ergänzung zur rationalen Astronomie, die das Verhältnis von Makro- und Mikrokosmos erforsche. Er sah sich als „kometenartiges Wesen“ unter Astronomen, das den „Sonnenglanz der Wahrheit“ nicht stört, sondern bereichert. Dieses Manifest spiegelt die romantische Hoffnung wider, Wissenschaft und Spiritualität zu versöhnen – ein Kontrast zur Laplace’schen Mécanique céleste (1799–1825) oder Gauß‘ Theoria motus (1809), die den Kosmos als determiniertes System darstellten.

Inhalt und Aufbau des Werkes: Eine systematische Verteidigung der Sternenkunst

Astrologie umfasst zwölf Kapitel, strukturiert nach den Tierkreiszeichen – eine emblematische Form, die den Inhalt in kosmische Rhythmen einbettet. Der Aufbau verbindet Theorie, Geschichte und Praxis, ohne ein reines Handbuch zu sein; stattdessen ist es ein poetisch-philosophisches Plädoyer.

- Erster Teil (Widder bis Löwe): Historische Rekonstruktion der antiken und frühneuzeitlichen Grundlagen. Pfaff beleuchtet Ptolemäus‘ Tetrabiblos (2. Jh. n. Chr.) als systematisches Fundament, das Himmelskonstellationen mit irdischen Ereignissen verknüpft. Er widmet Kapitel Paracelsus (1493–1541), dessen „signatura rerum“-Lehre die symbolische Korrespondenz von Planeten und menschlichen Temperamenten betont, und Kepler, den Pfaff als „retter der astrologischen Faith“ feiert. Kepler, der in De stella nova (1606) und seinen Briefen astrologische Prognosen stellte, diente Pfaff als Brücke: Kepler glaubte an himmlisch-irdische Verbindungen, reformierte sie aber mathematisch. Pfaff erweitert dies auf neu entdeckte Himmelskörper wie Uranus (1781 von Herschel) und Asteroiden, die er in Keplers harmonischem System einreiht.

- Zweiter Teil (Jungfrau bis Wassermann): Metaphysische und praktische Erörterungen. Hier argumentiert Pfaff für den „metaphysischen Zusammenhang zwischen Himmelslauf und irdischem Geschehen“: Planeten verkörpern archetypische Kräfte (z. B. Mars als Krieger, Venus als Harmonie), die durch Aspekte (Konjunktionen, Oppositionen) Schicksale modulieren. Er diskutiert Häuser, Aszendenten und Lotsysteme, illustriert mit Beispielen wie der Konjunktion von Jupiter und Saturn als Vorläufer großer Ereignisse (z. B. der Stern von Bethlehem in seinem separaten Werk von 1821). Praktische Horoskopdeutungen demonstrieren die „symbolische Entsprechung“ – etwa wie Saturns Transit Melancholie oder Napoleons Fall (den Pfaff mit einer Jupiter-Saturn-Konjunktion verglich).

- Abschließendes Kapitel (Fische): Drei Anhänge vertiefen die Tradition: Ein Brief Keplers an Kaiser Rudolf II. (über astrologische Beratung), das Horoskop von Johannes Schöner für Kaiser Maximilian I. (1504) und Pfaffs deutsche Übersetzung des pseudoptolemäischen Centiloquium (100 aphoristische Regeln zur Deutung).

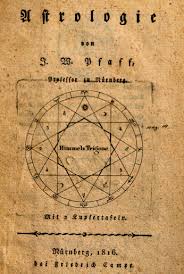

Das Werk kulminiert in einer scharfen Kritik an der Aufklärung: Pfaff wirft ihr vor, das „seelische Band zwischen Wissenschaft und Kosmos durchschnitten“ zu haben – ein „mechanisch erstarrter Rationalismus“, der den lebendigen Puls der Natur ignoriere. Stattdessen plädiert er für eine „kosmische Anthropologie“, die Himmel und Mensch als Teile eines universalen Sinnzusammenhangs versteht. Mit über 300 Seiten und emblematischen Illustrationen (z. B. verschleierte Kunstwerke auf dem Titelblatt) ist Astrologie weniger Lehrbuch als romantisches Manifest, das Leser zur intuitiven Himmelsbetrachtung einlädt.

Zeitgenössische Reaktionen: Skandal und Isolation in der astronomischen Gemeinschaft

Pfaffs Versuch, Astrologie als legitimen Erkenntnisweg zu etablieren, provozierte eine Welle der Empörung in der Fachwelt – ein Skandal, der seinen Ruf nachhaltig schädigte und ihn zu einer Randfigur machte. Die Reaktionen seiner Kollegen, insbesondere der „Großen Drei“ Gauß, Bode und Olbers, offenbaren den tiefen Graben zwischen rationaler Astronomie und romantischer Spekulation. Sie illustrieren nicht nur persönliche Ablehnung, sondern den Paradigmenwechsel des frühen 19. Jahrhunderts: Die Astronomie professionalisierte sich durch präzise Messungen und mathematische Modelle, während Astrologie als pseudowissenschaftlich galt – ein Relikt, das mit der Aufklärung und Kants Kritik an Aberglauben (1781) endgültig verbannt schien.

- Carl Friedrich Gauß (1777–1855): Der „Prinz der Mathematiker“ und Direktor der Göttinger Sternwarte reagierte am schärfsten. In einem privaten Brief an Wilhelm Olbers vom 28. April 1817 schrieb er: „Pfaffs Astrologie habe ich jetzt auch durchblättert. Es ist mir dabei zu Muthe gewesen, als ob ich mich in einem Irrenhause befände. Ich glaube aber doch, daß das Buch vielen Schaden stiften wird. […] Man geräth oft in Verwunderung, wenn man sieht, wie sehr die Menschen, auch die sonst gebildeteren, am Aberglauben hängen und überall in Zufälligkeiten wunderbaren Zusammenhang suchen.“ Gauß, der selbst in Dorpat gegen Pfaff kandidiert hatte (1802), sah in dem Buch eine Bedrohung für die wissenschaftliche Integrität: Es könnte Ungebildete zu irrationalen Spekulationen verleiten und den Fortschritt der Himmelsmechanik unterlaufen. Seine Worte, die Pfaff als „verrückt“ implizieren, spiegeln Gauß‘ elitäre Haltung wider – er priorisierte empirische Exaktheit, wie in seiner Theoria motus bewiesen.

- Johann Elert Bode (1747–1826): Als Direktor der Berliner Sternwarte und Herausgeber des Astronomischen Jahrbuchs attackierte Bode Pfaff öffentlich und wiederholt. In der Ausgabe 1820 (S. 249f.) und 1825 (S. 252f.) verurteilte er die astrologischen „Wahnsinnsideen“ als Rückschritt zur Mittelalterlichkeit, die die Errungenschaften von Kopernikus und Kepler pervertiere. Bode, der selbst 1782 eine populäre Astrologie-Übersetzung (Ptolemäus) publiziert hatte, tolerierte keine Vermischung mit moderner Astronomie; er warf Pfaff vor, historische Texte zu verzerren, um Aberglauben zu rechtfertigen. Früher hatte Bode Pfaffs Arbeiten positiv rezensiert (z. B. zu Kepler-Übersetzungen 1810), doch Astrologie beendete diese Sympathie. Bodes Kritik war einflussreich, da sein Jahrbuch das Zentrum astronomischer Debatten war.

- Wilhelm Olbers (1758–1840): Der Bremer Arzt und Amateurastronom, Entdecker von Pallas und Vesta, teilte Gauß‘ Skepsis. Als Empfänger des genannten Briefs kommentierte Olbers nicht direkt, doch in der Korrespondenz mit Gauß (1802–1839, ediert von Reich 2001) wird Pfaffs Werk als „gefährlicher Unsinn“ abgetan. Olbers, der komötenhafte Himmelserscheinungen rational erklärte, sah in der Astrologie eine Bedrohung für die Beobachtungspraxis – sie lenke von realen Entdeckungen ab. Seine Ablehnung war subtiler als Bodes, aber entscheidend: Als Netzwerker isolierte er Pfaff in der Gemeinschaft.

- Weitere Stimmen und Kontext: Bernhard von Lindenau reagierte auf das zugesandte Exemplar irritiert und forderte Erklärungen, was Pfaffs Verteidigungsbrief auslöste. Die Kritik kulminierte in der Auflösung der Nürnberger Anstalt 1816, die Pfaffs Position kostete und zu seinen Transfers nach Würzburg (1817) und Erlangen (1818) führte. In Erlangen fanden seine Ideen wenig Anklang; Studenten ignorierten seine spekulativen Vorlesungen. Später, in Rudolf Wolfs Handbuch der Astronomie (1890/92), wurde Pfaff als „zuweilen überhaupt verrückter“ entlarvt: „Man kann kaum begreifen, wie […] auch in unserem Jahrhundert der […] Wilhelm Andreas Pfaff […] wagen durfte, den Tod des ersten Napoleon aus einer Konjunktion von Jupiter und Saturn in Parallele zu setzen.“ Diese Reaktionen unterstreichen den Bruch: Während Romantiker wie Schelling (in Ideen zu einer Philosophie der Natur, 1797) eine vitalistische Kosmologie feierten, verteidigten Astronomen die Aufklärungstradition. Pfaffs Isolation war symptomisch für die Säkularisierung der Wissenschaft – Astrologie wurde als „Barnum-Effekt“ (psychologische Selbsttäuschung) enttarnt, wie spätere Kritiker wie Florian Freistetter (2011) betonen.

Nachwirkungen und weitere astrologische Arbeiten: Ein lebenslanges Engagement

Trotz des Sturms blieb Pfaff seiner Vision treu und erweiterte sein Œuvre. Ab 1817 publizierte er astrologische Artikel im Cottaschen Morgenblatt für gebildete Stände, die er 1834 in Der Mensch und die Sterne – Fragmente zur Geschichte der Weltseele (Campe, Nürnberg) zusammenfasste. Dieses Werk, eine Sammlung fragmentarischer Essays, vertieft die kosmische Anthropologie: Kapitel wie „Tod jedes Planetensystems“ spekulieren über zyklische Kosmogonien, „Der Himmel und die modernen Scholastiker“ kritisiert den reduktionistischen Rationalismus, und „Alter der Sonne“ verbindet geologische mit astrologischen Zyklen. Es endet mit Reflexionen zur „Weltseele“, die Himmel und Mensch als pulsierendes Ganzes vereint – eine Fortsetzung der romantischen Symbolsuche.

Bereits 1821 erschien Das Licht und die Weltgegenden, samt einer Abhandlung über Planetenconjunctionen und den Stern der drei Weisen, das biblische Astrologie mit moderner Optik verknüpft. Höhepunkte waren die Astrologischen Taschenbücher für 1822/23 (Palm, Erlangen), in denen Pfaff die erste moderne deutsche Übersetzung der Ptolemäus-Tetrabiblos (Bücher I–IV) lieferte – basierend auf lateinischen Editionen, ergänzt um Kommentare zu „Wesen der Astrologie“. Dieses Werk, das Astrologie als „wiederkehrende Wissenschaft“ darstellt, wurde 1938 von Hubert Korsch neu aufgelegt, doch eine vollständige Fassung von M. E. Winkel (später) machte es obsolet. Pfaffs Engagement erstreckte sich auf Übersetzungen: 1827 kooperierte er mit Friedrich Rückert an der indischen Sage Nala und Damayanti, was seine Sanskrit-Passion zeigt. Seine astrologischen Schriften beeinflussten vor allem esoterische Kreise; um 1820 boomte Astrologie in England, blieb aber im deutschsprachigen Raum marginal.

Philosophische und kulturelle Bedeutung: Vermittler einer versunkenen Einheit

Pfaff verkörpert die romantische Utopie, Naturwissenschaft und spirituelle Ganzheit zu versöhnen – eine Brücke zwischen Schellings Naturphilosophie (die Potenzen und Polaritäten postuliert) und Schuberts visionärer Geschichtssicht. Seine Verbindungen zu Rückert (der seine Tochter taufte) und Studien zu Hieroglyphen/Sanskrit drücken eine universelle Symbolsuche aus: Symbole als Schlüssel zum „lebendigen Weltganzen“. Astrologie illustriert den Bruch des 19. Jahrhunderts: Rationelle Astronomie (Gauß‘ Ephemeriden) siegte über symbolische Kosmologie, doch Pfaffs Manifest weckt bis heute Fragen nach Ganzheit. Als „kosmische Anthropologie“ transzendiert es Horoskopkunst; es mahnt, dass Wissenschaft ohne Seele verkümmert. In einer Ära von Fraunhofer-Spektroskopie und Herschels Entdeckungen bleibt Pfaffs Werk ein romantisches Vermächtnis – polarisierend, doch visionär. Seine Rehabilitation der Astrologie, einzigartig im 19. Jahrhundert, inspirierte spätere Esoteriker und unterstreicht: Der Himmel ist mehr als Daten; er ist Spiegel der Seele.

–https://www.astronomie-nuernberg.de/index.php?category=personen&page=pfaff-jwa

Astrowiki – https://www.astro.com/astrowiki/en/Johann_Wilhelm_Pfaff